现今社会,物品的体积都越来越小,从手机,电脑等大物件到以纳米为单位的“微物件”,无不变得更加精致。精细、智能正是大势所趋,近日,日本名古屋大学研究生院工学研究科的副教授安井隆雄就带来了他的最新研究,利用纳米线,仅需一滴尿液就能检测癌症的技术。

副教授 安井隆雄

01

将纳米线用于生物领域

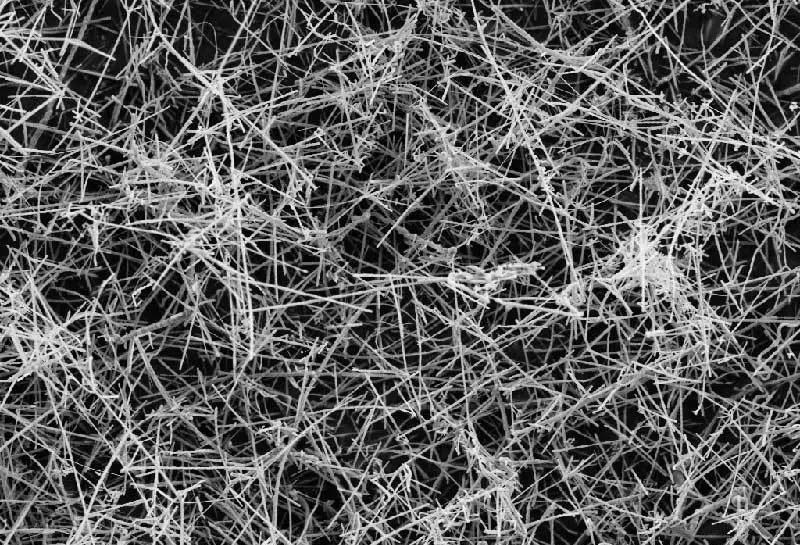

纳米线是横截面直径约为几十到一百纳米的针状构造物,还有个别称叫做“晶须”。从上世纪90年代开始,多个领域开始尝试应用纳米线,纳米线可以由半导体、金属、氧化物等制成,并且它在高灵敏度传感器和光伏电池领域有不错的成绩。

显微镜下的晶须

而安井教授另辟蹊径 ,将纳米线用于生物领域,与其他领域不同的是,生物领域需要大量纳米线构成的纳米线“森林”。安井在2×40mm的面积上生长出一亿条纳米线,他的想法是,可以利用与微流路结合的纳米线器件,收集可用于癌症检测的外泌体以及微生物。当含有外泌体和微生物的溶液流经纳米线森林时,流路底部的纳米线会将其收集起来。

安井解释道:“我的想法是通过收集体液中的外泌体,然后提取其中具有控制生物功能的微RNA进行解析。这和鉴定微生物从微生物中提取DNA解析的方法是一个道理。”

02

兼顾功能和成本

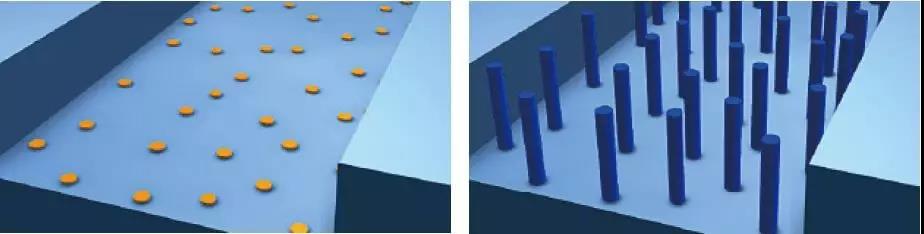

目前安井制备纳米线的方法主要有两种,一种是气液固相法(VLS法),首先熔化基板上的黄金微粒,并以气相状态向其供应锡和氧,使之以固相晶体状态生长。通过基板上的黄金微粒控制纳米线粗细和密度。

■图1:利用黄金微粒制作纳米线的方法。

还有一种水热合成法,把表面处理过的基板浸入含有原子的溶液中,使其生长出纳米线。

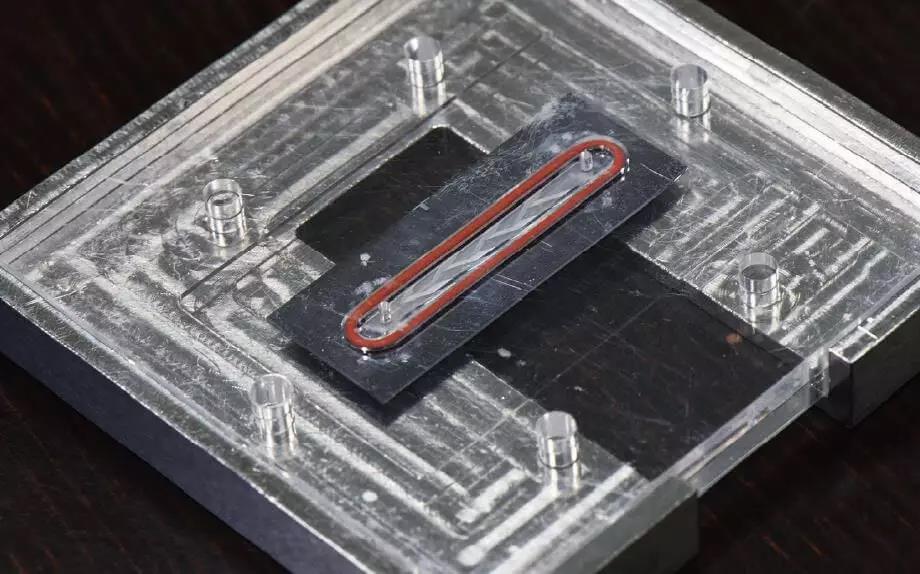

安井认为:“无论是哪一种方法,生长过程中都会降低整体表面能。在VLS法中,黄金微粒作为一个催化剂,促进晶体生长。而在水热合成法中,通过对硅基板进行表面处理,可以在指定位置,形成便于晶体生长的表面能态。”而纳米线器件在研发过程中遇到的一个难题是:必须要使含有外泌体样本溶液和纳米线接触才能收集到样本。因此安井经过多次尝试,最后决定在流路顶面刻上很多条v型刻纹,这样的话,流路内会形成螺旋状水流,使得溶液充分接触纳米线。

■图2:放大1000倍的流路模型。从上部开口注入样本液体。注入的液体通过上部的V字型结构形成螺旋状水流,充分接触底面纳米线后,从另一个孔排出。

安井认为,如果只实现功能难以推进产业应用,想做为材料大面积应用的话,还得降低制造成本才行。为此,他详细研究了纳米线的生长方法和流路材料,反复进行了改良。虽然目前还有改善的空间,比如将流路形状进一步升级等,不过既然已经明确了功能和原理,也有控制成本的方法,还是希望产业界可以尽快将其用于商业用途。

■图3:实际的纳米线器件。通过改良在硅基板上生长纳米线的方法,以及利用O型圈(衬垫)形成流路,将成本降到最低。

03

用于癌症检测和微生物鉴定

纳米线用途之一是癌症检测,细胞外泌体中含有微RNA,目前已在人体内发现2600多种微RNA。健康人和癌症患者体内的各类微RNA所占的比例不同,因此可以利用这个差别来发现癌症。以前大多是用血液检查癌症,此次安井通过收集尿液中含有的外泌体,并解析其中含有的微RNA,成功检测出了癌症。安井说:“血液样本的采集和管理都比较麻烦,相反,尿液不但成本低,还省时省力,并且没有痛苦,可以减轻患者负担。”

一开始安井认为尿液中只含有200到300种微RNA,数量远不及血液中的,担心无法达到和血液样本一样的检测效果。结果惊喜的发现,尿液中大约有2000多种微RNA。更让人意想不到的是,利用尿液检测的准确率居然更高,可能是因为尿液中混入的蛋白质比血液中少。据安井称,目前已经可以用这种方法测出肺癌和脑癌。从他自信的话语中我们可以预见,这项技术将来一定会在癌筛领域大放异彩!